Klimaresiliente Bioökonomie im Wertschöpfungskreislauf von Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen

Die TH Rosenheim erforscht die stoffliche Nutzung von klimaresiliente Hölzern und Biomasse. Dabei liegt der Fokus auf der Verarbeitung neuer Holzarten und Altholzes sowie der Kreislaufführung der daraus gewonnenen Produkte und ihrer Recyclingfähigkeit unter Einsatz digitaler Methoden und KI.

Hintergrund des Projekts

Holz gilt in Deutschland als wichtigster heimischer Rohstoff und ist neben anderen nachwachsenden Ressourcen ein wesentlicher Bestandteil für eine nachhaltige Bioökonomie. Holz hat das Potential, bedeutend zu der Transformation von einer fossilen zu einer regenerativen Wirtschaft beizutragen. Gleichzeitig muss sich der Wald verändern, denn der Klimawandel setzt bestehenden Wäldern stark zu. Klimaschäden und Kalamitäten sind die Folge. Es fallen Schadhölzer an.

Der Waldumbau von Nadelhölzern zu klimaresistenten Misch- und Laubwäldern wird daher immer dringlicher. Die Industrie muss somit in Zukunft mit neuen Holzarten und -sortimenten sowie minderen Qualitäten aus Schadereignissen umgehen. Zudem ist die verfügbare Holzmenge durch den Waldumbau und Schadereignisse stark reduziert. Die stoffliche Nutzung von neuen Holzarten und Altholz in technischen Anwendungen wie z.B. hochwertigen Verbundwerkstoffen und Komponenten wird dadurch erforderlich. Darüber hinaus sind neue Produkte und deren Bestandteile ohne ein vorhandenes Recyclingkonzept in einer zukunftsfähigen Industrie nicht mehr einsetzbar. So sind stoffliche Altholzkreisläufe zu entwickeln, um die Kohlenstoff-Bindung im Holz verstärkt zu nutzen und den Erntedruck auf die Wälder zu reduzieren.

Projektziel

Ziel ist es, Kompetenzen in der verarbeitenden Wertschöpfungskette neuer Holzarten und der stofflichen Nutzung von Altholz für einen Transfer in Forschung und Lehre aufzubauen. Dieses Vorhaben konzentriert sich daher zum einen auf die prozesstechnische Verarbeitung von neuen Holzarten und sekundären Altholz-Sortimenten und -Qualitäten mittels mechanischer und thermomechanischer Aufbereitungs- und Recyclingverfahren.

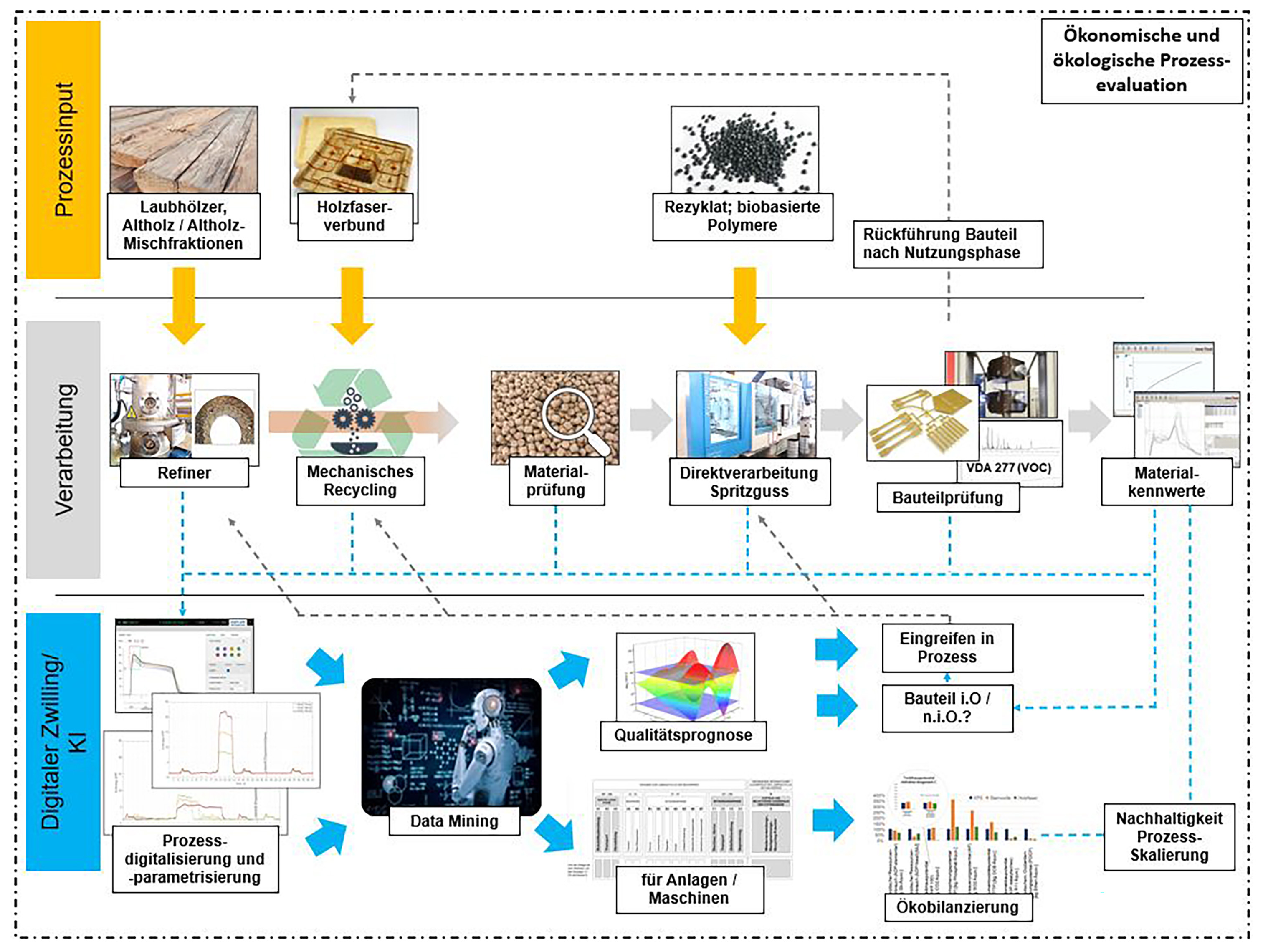

Zum anderen werden digitale Daten zur Parametrisierung der Prozesse genutzt, um Prozesse zu skalieren und hinsichtlich Nachhaltigkeit zu bewerten sowie mittels KI-basierter Ansätze die Prozessführung zu optimieren und Anwendungsmöglichkeiten für die Materialentwicklung zu analysieren (Abbildung 1). Zudem werden bei der Sekundärrohstoff-Nutzung v.a. die Schad-/Störstoffe und volatilen Bestandteile (VOC) betrachtet, die ein Hindernis in der Kaskadennutzung sein können.

Projektablauf

Innovation

Mit der Arbeit des beantragten Schwerpunktes wird es möglich, einen nachhaltigen Primärmaterialeinsatz und eine Kreislaufführung von Holz-Verbundwerkstoffen zu stärken. Dies wird insbesondere durch die Charakterisierung von neuen Werkstoffsystemen bzw. neuen holzbasierten Verbundmaterialien erreicht. Dabei werden die aus dem Waldumbau hervorgehenden neuen Holzarten, sowie den neuen Holzsortimenten und -qualitäten aus Alt- und Schadholz, verschiedenen Anwendungen und Produkten zugänglich gemacht. Im Projekt untersuchte Prozessketten sind der Aufschluss des Holzes und die Weiterverarbeitung zu Holzwerkstoffverbunden (wie z.B. Dämmstoffplatten) sowie die kunststofftechnische Weiterverarbeitung zu technischen Faserverbundbauteilen (wie z.B. Automotive-Anwendungen).

Auf Basis digitaler Daten und der Unterstützung durch Künstlicher Intelligenz können die neuen Verarbeitungsprozesse skaliert sowie ökologisch und ökonomisch bewertet werden. Dies ermöglicht es Verbesserungspotentiale abzuleiten und die Prozesse zur Verarbeitung neuer Holzsortimente direkt in ihrer Entwicklung bestmöglich zu optimieren.

Die Stärkung der Kreislaufführung von Holz-Verbundwerkstoffen sowie die stoffliche Nutzung von Altholz bietet das Potential zur Herstellung von Produkten mit hoher Wertschöpfungstiefe, geringer fossiler Ressourcenintensität und hohem CO2-Reduktionspotential. Damit leistet der Schwerpunkt einen wesentlichen Beitrag sowohl zu der von der Bundesregierung ausgerufenen Klimaneutralität bis 2050 als auch zu den Zielen der Bayerischen Bioökonomiestrategie (u.a. Reduktion des fossilen Ressourcenverbrauchs, Schutz heimischer, nachwachsender Ressourcen, Kaskadennutzung).

Verbundprojektleitung

Teilprojektleitung

Projektmitarbeiter:innen

T +49 (0) 8031 / 805 - 2636 Sebastian.Wiedl[at]th-rosenheim.de

ORCID iD: 0009-0003-9099-1046

Projektdauer

01.01.2024 - 31.12.2027Projektförderung

Förderprogramm

Programm zur Förderung der angewandten Forschung und Entwicklung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen